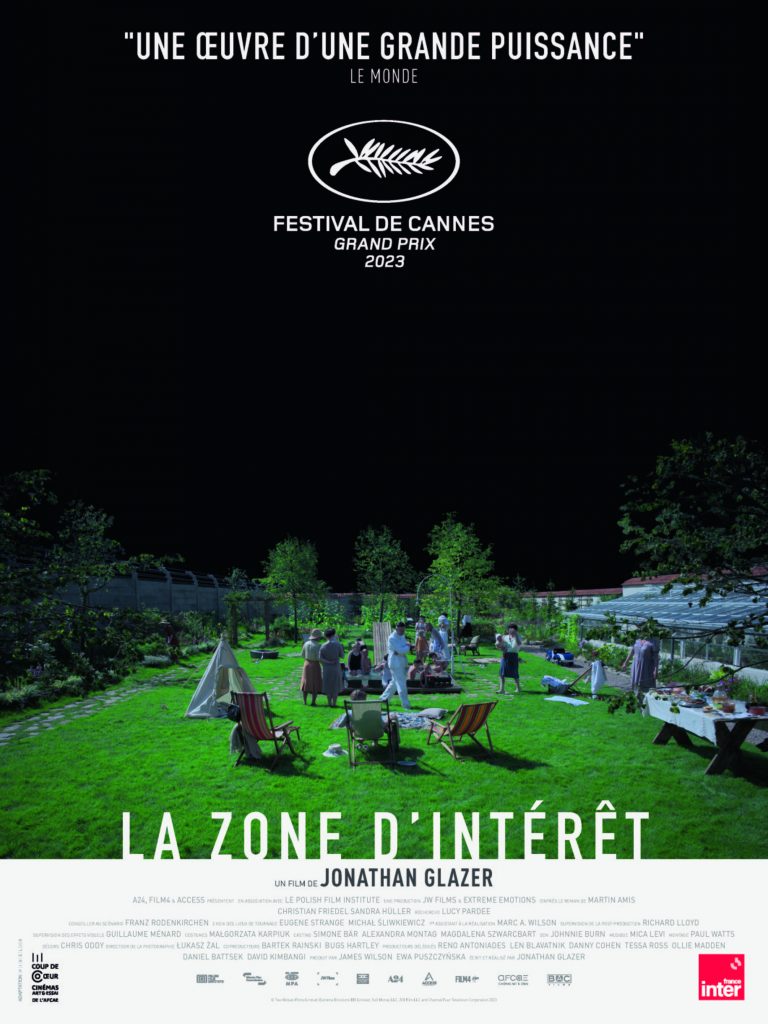

Récompensé par l’Oscar du Meilleur Film International et déjà sacré Grand Prix du festival de Cannes en 2023, la Zone d’Intérêt, dernier film de Jonathan Glazer, a défrayé – voire parfois divisé – la chronique dès sa sortie. En salle depuis le 31 janvier 2024 en France, cette adaptation libre du roman de Martin Amis nous plonge dans le quotidien tranquille de la famille de Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d’Auschwitz, dont la charmante maison jouxte ledit camp. L’occasion pour le réalisateur britannique de proposer une œuvre au dispositif audacieux, qui donne à voir l’atroce sans jamais le montrer. Retour sur un film glaçant, de ceux qui imprègnent la rétine et hantent longtemps après le visionnage.

Cela faisait dix ans, depuis l’envoûtant et singulier Under The Skin, que Jonathan Glazer s’était fait silencieux dans le monde du cinéma. Pour autant, discret ne signifie pas désœuvré ; en effet, voici plusieurs années qu’il travaillait prudemment sur un projet aussi ambitieux que délicat : adapter La Zone d’Intérêt, ouvrage polémique de Martin Amis paru en 2014, sur grand écran. S’éloignant de la triple narration du roman, le réalisateur fait ici le choix de se concentrer sur la vie courante de la famille de Rudolf Höss (Christian Friedel), commandant du camp Auschwitz-Birkenau, qui coule des jours sereins avec sa femme Hedwig (Sandra Hüller) et leurs cinq enfants blondinets, dans un joli pavillon avec jardin, accolé au camp de concentration. Choc. Le bucolique adjacent à l’infamie, le paisible contigu à l’abomination.

Naturellement, Jonathan Glazer n’est pas le premier réalisateur à se saisir de l’épineux sujet de la Shoah – de Costa-Gravas, à Quentin Tarantino, en passant par László Nemes. En 1961, Jacques Rivette dénonçait déjà une tendance à l’esthétisation de cette sombre période historique, dans Les Cahiers du Cinéma ; plus tard, en 1994, c’est Claude Lanzmann, réalisateur du documentaire nommé Shoah (1985), qui pointait du doigt la trivialité de la représentation de l’Holocauste faite par Steven Spielberg dans La Liste de Schindler, au sein d’une lettre ouverte publiée via le journal Le Monde. Une substance ignifuge donc, où l’esthétique se cogne à l’éthique, et à laquelle il convient de s’attaquer armé de pudeur, dignité, respect et humilité. Comme l’a dit Jean-Luc Godard, ici, « Le travelling est affaire de morale. »

Pari réussi pour Jonathan Glazer qui, à l’issue de presque dix ans d’investigations historiques, de rencontres avec les survivants, de travail de reconstitution in situ, et d’une implacable réflexion menée de pair avec son producteur Jim Wilson, a su bâtir un langage cinématographique nouveau pour représenter l’effroyable, sans jamais le romantiser ou sombrer dans la paresse de la pensée, sacrifiée sur l’autel du spectacle grand public. Ici, nulle fantasmagorie ou diabolisation : seulement la représentation toute neutre et radicale d’un quotidien au sein duquel deux extrêmes s’opposent, où bourreaux et victimes se côtoient sans jamais se voir dans le champ de la caméra, séparés par la finesse d’un mur orné de barbelés et un savant déni, aussi obscène que vertigineux.

Scènes de la vie quotidienne

Une affaire de distance. Si la terrifiante expression « Zone d’intérêt » était utilisée par les SS pour désigner un périmètre de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz (Pologne), Jonathan Glazer réduit drastiquement la périphérie de sa mise en scène, en faisant le choix de restreindre le regard presque uniquement à la maison accolée au camp, son jardin, la rivière alentour. Jamais la caméra ne fera une incursion au sein du camp, même brièvement. Ainsi, l’espace cartographié par le réalisateur est limité au maximum, et toujours marqué par la présence de ce mur, devenu élément central de l’œuvre, protégeant d’une visibilité trop dérangeante les habitants de ce terrible foyer aryen. D’un côté, la vie, de l’autre, la mort. Un postulat et une unicité de point de vue qui pourraient sembler bien accommodants de prime abord, mais qui illustrent parfaitement la zone psychique de la famille Höss, elle aussi exiguë, étriquée. Cloisonnée, au même titre que la maison et ceux qui l’occupent.

En contournant ainsi la représentation frontale de l’Holocauste, Jonathan Glazer semble narrer une vie domestique toute ordinaire : Rudolf reçoit des collègues dans son jardin, pour sabrer le champagne et célébrer son anniversaire. Il se rend ensuite au travail, mallette à la main. Plus tard, Hedwig lui offre un kayak, pour qu’il puisse voguer sur le cours d’eau, non loin de la maison. Les enfants rient, s’amusent dans la piscine lors d’une joyeuse sauterie en extérieur. La matriarche fait visiter avec fierté son somptueux jardin fleuri à sa mère, en visite au domicile familial. Par la suite, elle s’inquiète de perdre la maison, cet ersatz de paradis pour lequel elle a œuvré si dur, lorsque son époux apprend son transfert à l’Inspection des Camps de Concentration, à Oranienbourg, où est attendu un arrivage massif de déportés hongrois – ce sera d’ailleurs là la seule crispation au sein de l’heureux couple, de tout le film. Autant de situations qui forment une sorte de journalier bourgeois et conventionnel, parfois anecdotique, toujours d’une banalité clinique, prenant place au cœur d’une terrifiante diégèse.

L’irruption de l’innommable

De ce développement narratif auquel tout un chacun pourrait s’identifier – oubliant, l’espace d’un bref instant, que derrière ce quotidien bienheureux se cachent les acteurs d’une mort industrialisée – surgissent cependant des horreurs fugitives. Si le film débute sur une scène de baignade bucolique qui illustre parfaitement la sérénité teintée de joie de la famille, l’idyllique et la normalité se fissurent insidieusement à mesure que le spectateur suit l’existence du clan familial des Höss, le plongeant dans une angoisse sourde.

Les domestiques polonaises hantent la maison, têtes baissées, sans que jamais un propos ne soit prononcé à leur égard en dehors de remontrances agressives. Chaque soir, Rudolf verrouille méthodiquement chacune des portes de la maison, comme mû par la crainte d’une menace venue de l’extérieur. Il fera ensuite la lecture d’Hansel et Gretel à ses enfants – scènes qui prennent ici une tonalité terrifiante lorsque l’on connait le conte. Hedwig s’approprie un manteau de fourrure dont on ne peut qu’imaginer la provenance et déniche un rouge à lèvres dans l’une des poches qu’elle applique sur son visage, sans émotions apparentes. Elle se félicitera d’ailleurs auprès de ses amies venues prendre le thé, d’avoir trouvé un diamant dans un tube de dentifrice et des robes pour ses filles, parmi les possessions spoliées, venues de l’autre de côté du mur. Les enfants s’amusent des bruits en provenance du camp, avec leurs soldats de plomb. L’un d’eux joue avec un chapelet de dents, caché sous sa couette. Lorsque Hedwig reçoit sa mère, qui s’inquiète de voir des femmes juives parmi le personnel de maison, elle balaie le propos d’un revers de main : « Les juifs sont de l’autre côté du mur. »

Zone d’inconfort : l’archétype nazi

Si cette percée de l’horreur génocidaire qui se produit à quelques mètres de la jolie bâtisse de fonction plonge le spectateur dans un profond malaise, elle ne semble pas déranger outre mesure la famille Höss et la quiétude de son précieux lieu de vie. Le mur dans le jardin ? Hedwig compte y faire pousser des rosiers et de la vigne, afin de le camoufler et harmoniser son coin de verdure. Un os humain trouvé pendant la pêche et une déferlante de cendres répandues dans la rivière qui gâche une baignade familiale ? Le chef de famille frottera énergiquement le corps de ses enfants pour les laver de toutes traces liées à la mort, mais aussi à la judéité. Dans cette maison et ce jardin aux angles droits et à la symétrie parfaitement rigide, le mur n’est pas seulement physique, il est aussi psychique ; au-delà de l’effroyable banalité du mal, conceptualisée par Hannah Arendt en 1963, Jonathan Glazer parvient à représenter de manière glaçante le Lebensraum, notion qui définissait l’espace vital nazi construit sur un développement impérialiste du peuple allemand et considérée comme un idéal de puissance propre à la race aryenne. Gouverné par le haut gradé Rudolf et sa femme, surnommée tendrement « La reine d’Auschwitz », le clan Höss représente parfaitement le cocon familial aryen, heureux propriétaires d’une terre fertile et d’enfants blondinets éduqués selon les préceptes du Führer.

Cette jouissance matérielle est d’ailleurs ce que craint de perdre Hedwig, lorsque son mari apprend son transfert à Oranienbourg, dans la banlieue berlinoise. Parfaitement consciente de son statut social et persuadée de sa supériorité raciale dans une Pologne envahie, elle l’engagera d’ailleurs à solliciter directement Hitler dans l’espoir de conserver son éden, aussi vicié soit-il à nos yeux. Pourtant, cette promotion atteste de l’efficacité de son mari, cadre supérieur modèle, qui, au nom du Reich, œuvre chaque jour à l’optimisation du camp, dans une logique de rendement, performance et rentabilité. Courriers dictés au téléphone marqués par un champ lexical propre à l’industrialisation, rencontres avec des hauts gradés pour réfléchir à des systèmes nouveaux pour gagner en efficacité dans cette entreprise d’extermination : le métier de Rudolf, toujours filmé du même côté du mur, s’apparente à celui d’un ingénieur chargé de matérialiser les outils nécessaires à une mise à mort industrielle. Jamais – hormis peut-être, à la fin du film – l’émotion n’aura de place chez lui ; il se doit d’être détaché, efficace, pragmatique. Une dépersonnalisation monstrueuse que Jonathan Glazer parvient à capturer, notamment grâce à un audacieux travail de captation visuelle et un impressionnant dispositif sonore.

L’effroi en sourdine

C’est là l’un des tours de force du réalisateur, mûrement réfléchi avec Johnnie Burn, sound designer du film – déjà à ses côtés pour matérialiser l’inquiétante bande sonore d’Under The Skin. En fixant les caméras sur le quotidien de la famille Höss, Jonathan Glazer fait donc le choix délibéré d’exclure l’Holocauste du regard du spectateur, incapable de distinguer ce qu’il se produit au-delà du mur et des barbelés, laissant ainsi la part belle à l’imagination… et au son. Car ici, ce dernier donne à voir, se fait présence, invocateur d’images, de représentations psychiques. Qu’il s’agisse de la discrète mais alarmante musique aux accents expérimentaux de Mica Levi (notamment au début et à la fin du film) ou de l’ensemble du travail sonore réalisé par Johnnie Burn : le son est partout, omniprésent, envahissant, perçant, retentissant. Et surtout, il laisse entrevoir l’horreur cachée à l’œil, distillée de manière abstraite, simplement par l’écoute. Le résultat réussi d’un artisanat sonore aussi minutieux, qu’implacable et inventif.

Dans une interview donnée au journal Libération, Johnnie Burn a déclaré qu’à la lecture du scénario, l’idée était déjà très claire : « le son se chargerait de l’essentiel et serait juxtaposé avec l’évitement des protagonistes. » Plus loin, il poursuit, évoquant une conception au long cours et un travail de plus d’un an de recherches : « Je lui ai dit [à Jonathan Glazer, Ndlr] de se préoccuper du drame familial, pendant que je tâcherais de créer vingt-quatre heures de bande-son, qui consigneraient tout ce qu’on pouvait entendre à Auschwitz en 1943. » Le résultat : un travail avec des véhicules d’époque, une attention portée aux coups de feu tirés à diverses distances, une analyse des bruitages que l’on pouvait entendre en provenance du camp afin d’établir leur portée, l’enregistrement de sons variés dans diverses capitales européennes (des passants la nuit, des manifestations, des matchs de football…). Autant d’éléments à capturer, récréer, esquisser, pour élaborer une bande son sinistre et complexe, présente pendant toute la durée du film.

Si l’un des sujets du film est l’aveuglement (celui des protagonistes, principalement), l’ouïe du spectateur est ainsi mise à mal de manière régulière, lancinante. Certes, les plans fixes donnent parfois à voir la fumée s’évacuant d’une cheminée, un mirador ou d’effrayants rougeoiements déchirant la nuit ; mais la partition de l’horreur se joue essentiellement sur le plan sonore, telle une musique génocidaire, aussi bouleversante que terrifiante. Vrombissements des machines, cris désespérés des victimes et despotiques des soldats, coups de feu répétés, échos lointains de souffrance, aboiements de chiens, entrechocs tumultueux : la réalité industrielle de la Shoah se distingue en sourdine, manifeste durant tout le film pourtant centré autour du logis des Höss, insensibles à cette symphonie macabre. Seule la mère de Hedwig ne supportera pas le rugissement implacable de cette mécanique de mort et prendra la fuite, en pleine nuit. Impossible cependant de s’échapper pour le spectateur, qui doit alors regarder en face cette atrocité qui, bien que présente hors-champ, n’en devient que plus tétanisante, comme un bruit de fond infernal auquel on ne peut se dérober.

La scénographie du mal

Afin de placer la funeste stabilité de la vie familiale des Höss au centre du récit, quitte à adopter une mise en scène marquée par un détachement presque obscène, Jonathan Glazer a opté pour un dispositif de captation particulièrement formel, aux allures de télé-réalité : un plateau bardé de caméras fixes et partiellement cachées, sous le regard desquelles les différents acteurs et actrices évoluaient, laissant ainsi la place à l’improvisation, à l’expression d’émotions inédites. Le réalisateur et Lukasz Zal, le directeur de la photographie, étaient tous deux enfermés dans un bunker, accompagnés d’une équipe d’assistants opérateurs, scrutant les images enregistrées sur les pellicules. Une forme de surveillance constante, qui a particulièrement marqué les acteurs du film. « Ce n’était pas un choix esthétique. C’était un choix psychologique. Nous n’avions aucun contrôle sur quoi que ce soit. Nous ne savions pas ce qu’ils pouvaient voir, mais ils pouvaient tout voir… », témoigne à ce sujet Sandra Hüller.1 La caméra comme un œil, impassible, afin de ne rien esthétiser et ne pas manipuler les images.

Associé aux décors élaborés par Chris Oddy, à la configuration aussi formelle que glaçante, ce parti-pris créatif donne à voir des espaces limités, à l’esthétisme d’une rigueur mathématique, au sein desquels les personnages évoluent de manière objective, quasi clinique, ajoutant à ce sentiment ambiant d’insensibilité face au génocide en cours. Une manière d’accentuer encore la normalité immorale de ce quotidien familial et de recentrer le regard sur la maisonnée, lieu d’enfermement, d’occultation, de terrible dénégation du drame qui se produit, caché derrière le mur. Une topographie de l’horreur et une hiérarchisation de l’espace qui font par ailleurs écho aux préoccupations purement logistiques de Rudolf Höss concernant le camp d’extermination dont il a la charge, avant sa mutation ; le dehors n’a pas lieu d’être dans ce dedans névrosé, et le logis, parfaitement récuré, rangé, organisé, ne doit pas laisser de place aux événements macabres qui se déroulent hors du champ de vision.

Sans jamais sombrer dans la trivialité évoquée par Claude Lanzmann, La Zone d’Intérêt parvient à mêler habilement reconstitution historique (s’appuyant, notamment sur l’histoire vraie et documentée de Rudolf Höss, commandant du camp Auschwitz-Birkenau et de sa famille, ainsi que sur les ressources du Mémorial et Musée d’État du même camp) et mise en scène subtile, pour nous donner une leçon de cinéma brillante. En se focalisant sur la terrible banalité quotidienne des bourreaux, tout en laissant les victimes hors-champ mais bien visibles pour qui sait écouter, Jonathan Glazer nous projette dans un métrage pertinent, qui jamais n’esquive l’horreur, mais fait le choix de la présenter autrement, de manière détournée et peut-être encore plus insupportable.

Comme il l’a déclaré au magazine Rolling Stone, le film « n’est pas une leçon historique, mais un avertissement. » Parce que les monstres ordinaires ne sont jamais bien loin et qu’aujourd’hui encore, la déshumanisation est à l’œuvre dans notre histoire commune (celle qui s’écrit présentement et celle à venir), La Zone d’Intérêt est un film essentiel qui interroge le regard que nous portons sur ce mal si banal. A condition de ne pas détourner les yeux et d’admettre que cette brèche tournée vers le passé est toujours belle et bien ouverte, même s’il est confortable de se la figurer refermée à jamais.

- Propos issus de la Note de Production du film, disponible dans le dossier de presse édité par BAC Films. ↩︎

- La Zone d’Intérêt, réalisé par Jonathan Glazer

- Script : Jonathan Glazer – Basé sur le roman de Martin Amis

- Avec : Sandra Hüller, Christian Friedel

- Nationalités : Royaume-Uni, Pologne

- Images : Łukasz Żal

- Son : Mica Levi

- Producteurs : James Wilson, Ewa Puszcyńska

- Production : A24, Film4, Access, Polish Film Institute

- Sortie française : 31 janvier 2024