Cinq ans après La Favorite, déjà auréolé de nombreux prix et distinctions internationales,Yorgos Lanthimos signe un retour réussi et jubilatoire avec Pauvres Créatures (Poor Things), récompensé en 2023 par le prestigieux Lion d’Or à la Mostra de Venise. Sortie sur nos écrans en ce début d’année, cette adaptation libre du livre éponyme d’Alasdair Gray est l’occasion pour le cinéaste grec de retrouver Emma Stone, splendide dans le rôle de Bella Baxter, femme-enfant créée de toutes pièces par un docteur Frankenstein torturé, embarquée dans une odyssée fantastique à la découverte du monde extérieur et ses tribulations. Porté par un solide casting – Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, notamment – et scénarisé par Tony McNamara, Pauvres Créatures invite le spectateur dans un voyage aussi initiatique que surréaliste, aussi intelligent qu’extravagant.

Tout débute comme les prémices d’un conte gothique : un superbe manoir londonien richement décoré, des pièces démesurément grandes et des couloirs anguleux où déambulent des animaux hybrides (une tête de bulldog ou de cochon surplombant un corps de poule, une chèvre à tête d’oie…), Mrs. Prim, la gouvernante toute victorienne à l’air pincé, le maître des lieux, Godwin « God » Baxter (Willem Dafoe), scientifique à la gueule cassée et rapiécée, un peu fou, un peu mélancolique, et enfin sa protégée, Bella Baxter (Emma Stone), jeune femme claudicante, à la démarche, la parole et la déglutition incertaines.

Car c’est là le postulat pour le moins alambiqué du film : Bella, prétendument « adoptée » par Godwin Baxter, est en fait une créature fabriquée par son maître qui, dans un élan de folie anatomique, a ressuscité une jeune suicidée enceinte, à la manière d’une Mary Shelley, en implantant dans son corps fraîchement froid le cerveau de son enfant à naître. Sacrilège ou miracle ? Nul ne le sait et certainement pas Bella, qui voit en son créateur une sorte de figure paternelle (le bien surnommé « God »), et ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour analyser son identité ou sa situation. En développement permanent, la jeune femme babille d’abord quelques mots, apprend à manger sans faire de fausse route, tente de conquérir un équilibre encore chancelant et s’amuse avec les cadavres qu’abritent le laboratoire et bloc de chirurgie de Godwin Baxter.

Pourtant, sous la bienveillante surveillance de Max (Ramy Youssef), un élève de Godwin Baxter engagé comme tuteur pour encourager et noter les progrès de Bella, cette dernière grandit vite : peu à peu, des mots se forment, la démarche se stabilise. La poupée disloquée laisse place à un être davantage assuré, réfléchi. Et l’apprentissage se fait également plus intimement, initié par Bella elle-même. Ses longs cheveux d’un noir profond se balançant sur le blanc virginal de sa robe de nuit, elle explore des sensations nouvelles, acquiert des gestes plus assurés, exprime ses pensées sans détours, sans embarras – toujours à la manière d’un bambin exempt de règles et carcans sociaux. Puis, tandis que Max succombe lentement à son charme tout juvénile, la femme-enfant découvre son corps et ses possibles, jusqu’à s’adonner à la masturbation publique lors d’un repas, dans une scène aussi cocasse que jouissive, par le truchement d’un opportun concombre.

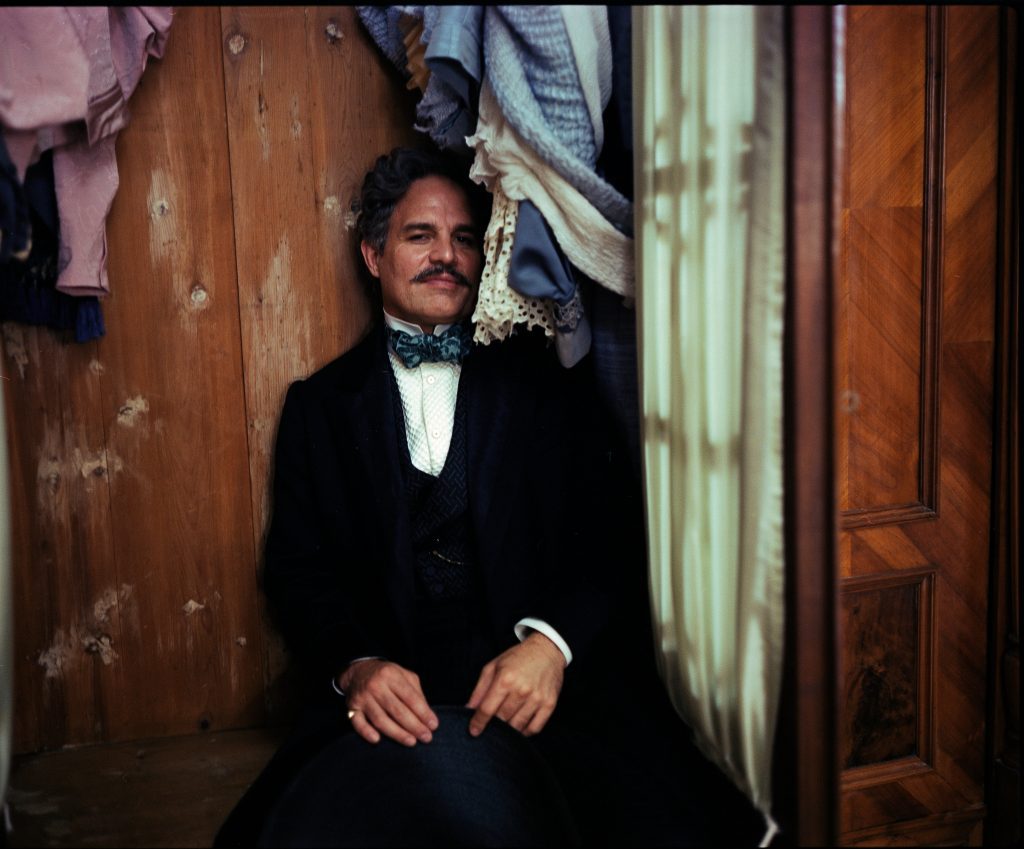

Bascule, point d’orgue. Si Bella est promise au romantique Max, désireux de l’épouser, il ne faudra que l’intervention d’un avocat en goguette, le séducteur et pathétique Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), pour que notre héroïne échappe à un mariage de raison avec l’aval de son maître, et se lance à la découverte du monde, dans une quête onirique et psychédélique où se mêlent émancipation féminine, découverte de la nature humaine, connaissance de soi et bien sûr, exploration de l’anatomie génitale.

Un voyage d’apprentissage surréaliste

Ce premier acte annonce d’emblée les engagements artistiques de Yorgos Lanthimos, au coude-à-coude avec le directeur de la photographie, Robbie Ryan : le noir et blanc, qui caractérise les trente premières minutes du film (un choix qui s’est fait une semaine avant le début du tournage), semble symboliser l’enfermement d’une Bella par son créateur, femme au cerveau trop peu développé pour s’affirmer ou même songer à partir en cavale. Il faudra que son univers s’élargisse et qu’elle fasse ses valises pour que surgissent des coloris tantôt criards, tantôt pastels, mais toujours contrastés, toujours débordants. De même pour l’usage de très courtes focales (le fameux objectif fish-eye, déjà largement usité dans La Favorite) ici alterné avec des plans grand angle, ou l’emploi de l’Ektachrome qui sature encore les couleurs, caractéristiques de l’odyssée teintée de fantastique entreprise par Bella : rien n’est laissé au hasard, et chaque séquence se veut certes arty (parfois à outrance), mais aussi symbole de délivrance et d’initiation spirituelle.

Entièrement tourné en studio, Pauvres Créatures nous offre donc un voyage aussi esthétique qu’intemporel, une exploration aussi visuelle qu’émotionnelle. Les somptueux costumes, conçus par Holly Waddington, n’aident guère le spectateur à ancrer le film dans un quelconque réel, une quelconque époque. Mêlant jupons et crinolines tout droit sortis de l’ère victorienne à des robes et manteaux en latex façon bondage, les tenues exubérantes de l’héroïne semblent être le reflet de son émancipation physique, de son épanouissement psychique, mais aussi de son rejet persistant des conventions sociales. D’un Lisbonne steampunk et baroque à un Paris solennel et hivernal, en passant par un voyage en bateau à l’horizon surnaturel et une Alexandrie sableuse et outrageusement solaire : dans cette expédition, tout est excès, fabuleux et démesuré, comme si le regard du spectateur se fondait dans celui, avide d’expériences et de découvertes, d’une Bella furieusement libre.

De la question du corps

À la manière d’un Candide issu du roman philosophique de Voltaire, Bella découvre donc le monde avec gourmandise, mue par un désir insouciant de développement social, psychologique et sexuel. Mais vite, son optimisme se heurte à la cruauté humaine, les considérations pécuniaires, l’égoïsme des protagonistes qui croisent sa route, la misère qui parsème les villes qu’elle explore. Chaque épreuve la fait grandir, gagner en maturité, en réflexion, sans toutefois entacher sa bonté naturelle. Ainsi ses larmes lors d’une scène déchirante à Alexandrie ou son don naïf de la totalité de la fortune de Duncan Wedderburn (amant et scélérat de plus en plus attaché à elle) à des nécessiteux. Bella ne comprend pas la violence, l’injustice, ce grand chaos humain qui s’impose à elle. Quelle meilleure manière alors, de jouir d’une pleine autonomie intellectuelle et physique, pour le combattre ?

C’est à Paris que l’expérience de Bella prend une nouvelle tournure. Sans-le-sou, toujours accompagnée d’un Duncan Wedderburn geignard, elle découvre la prostitution. Il faut dire que tout au long de son périple, son penchant pour les rapports charnels s’affirment. C’est bien simple : Bella aime le sexe. Et ce, sans morale, sans culpabilité, sans pudeur, sans limites autres que les siennes. Ce qu’elle nomme « furious jumping » lui procure du plaisir et elle ne voit aucune raison de s’en priver.

Affranchie de la question de la maternité, de l’amour romantique, ou du regard critique des figures masculines, l’émancipation de l’héroïne se déploie donc autour d’une sexualité libre et débridée, qui trouve son paroxysme au cœur d’une maison close parisienne ; après tout, elle a besoin d’argent et trouve là le moyen idéal de subvenir à ses besoins, tout en exerçant une activité qui la réjouit.

De nouveau, le sexe n’est qu’un moyen plaisant de davantage comprendre le monde et les hommes. Tissant des liens intimes et amicaux avec une autre prostituée, Toinette, Bella découvre également le socialisme et créé son propre vocabulaire, sa propre politique intime. Son regard sur le monde se fait plus aiguisé, son autonomie (morale et financière) plus solide. Car c’est là le tour de force de Yorgos Lanthimos : aucune scène, même les plus explicites, n’est sordide. Au contraire, la sexualité est ici teintée de joie, de désinvolture, de libre-arbitre. Tout est toujours expérimentation, découverte, et bien sûr, consentement.

Héroïne féministe ou obscur objet du désir ?

Le traitement de la sexualité dans Pauvres Créatures peut toutefois faire grincer les dents. S’affranchir de la domination masculine par la prostitution, vraiment ? De même, le spectateur n’est-il pas là face à une énième œuvre traitant de l’émancipation féminine réalisée par un homme, inspirée d’un livre, lui aussi écrit par un homme ? Allons plus loin, encore : n’est-il pas pervers de la part de tous ces hommes de désirer une femme au cerveau d’enfant ? Leur attirance sexuelle n’est-elle pas mue par l’innocence toute enfantine de Bella et donc, une fantasmatique articulée autour du contrôle, du profit et de la maniabilité ? Car tous, la désirent : son père, Godwin Baxter, même si un étrange amour filial prend le dessus ; le doux et romantique Max, son tuteur, désireux de la faire femme ; Duncan Wedderburn, amant insatiable et plaintif ; et bien sûr, les innombrables clients qui croisent sa route, dans l’écrin de la maison close parisienne.

Pourtant, Yorgos Lanthimos évite cet écueil, essentiellement grâce au traitement de son personnage principal. Il convient de rappeler, également, qu’outre sa performance incroyable en tant qu’actrice, Emma Stone est également productrice du film et a donc travaillé main dans la main avec le réalisateur pour bâtir Bella, sa physicalité, ses mimiques, mais aussi son développement et ses désirs. Un regard féminin sur le film, donc.

Si la pulsion sexuelle est ici une composante importante de l’enfance, l’adolescence et l’âge de raison, elle est toujours traitée de façon pétillante, débarrassée des normes sociales. Dès lors, l’inexpérimentée Bella, qui se heurte très tôt à des hommes désireux de profiter d’elle et de son innocence, cultive une aiguë conscience d’elle-même, et déjoue habilement les plans inconscients des protagonistes masculins qui l’entourent.

Femme sans âge, expérience hérétique, l’héroïne impose ainsi sa propre dynamique dans tous les rapports humains qu’elle entretient. Ni son créateur, ni son amant éperdu ne l’empêcheront de partir à la conquête du monde extérieur. Duncan Wedderburn n’est pour elle que l’occasion de découvrir le sexe et ses codes, sans réelle considération pour cet homme qui finira miséreux, désemparé face à la puissante liberté de ce qu’il croyait être une jeune femme docile et soumise. Quant aux clients qu’elle rencontre alors qu’elle se prostitue, elle leur impose ses propres règles, et jouit sans gêne ni retenue, plaçant de la sorte sa volonté et son plaisir au premier plan de ces rapports tarifés. Si pauvres créatures il y a, ce sont ici les hommes, décontenancés par les débordements, l’indépendance insolente et la libido assumée d’une femme qu’ils croyaient pouvoir manier, à l’image d’une poupée passive.

Qualifiée « d’expérience que l’on soumet au spectateur » par le réalisateur grec, Bella rentrera finalement au manoir londonien, grandie, mûrie. Expérience initiale, certes, mais devenue pleinement femme avant tout, elle incarne la victoire d’une créature dans un monde violent et patriarcal, sans jamais se défaire de son optimisme et de son non-conformisme. En signant une fin radieuse (chose rare chez le réalisateur), Yorgos Lanthimos nous offre une fable chimérique et pleine d’humour, à la photographie superbe, portée par un casting impeccable. Un voyage à la fois incroyable, étrange et parfois grotesque, que le spectateur est invité à éprouver aux côtés de Bella, à la recherche de la connaissance de soi et du monde, par le biais d’expériences sensibles et d’une bonne dose de fantaisie. Et ce, jusqu’à sa destination finale : celle d’une femme, devenue son propre démiurge.

- Pauvres Créatures, réalisé par Yorgos Lanthimos

- Scénario : Tony McNamara

- Production : Ed Guiney p.g.a., Andrew Lowe p.g.a., Yorgos Lanthimos p.g.a., Emma Stone p.g.a.

- Avec : Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Hanna Schygulla

- Sortie française : 17 janvier 2024